原発事故廃棄物の処理処分

~燃料デブリの取出し・処分に向けた物性や挙動の解明~

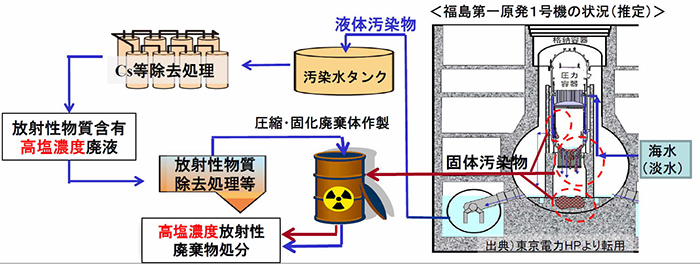

これまでの国内外における原子炉重大事故は、スリーマイル島原発における冷却材喪失事故及びチェルノブイリ原発事故における原子炉爆発事故でした。 いずれの場合も原子炉運転中の事故であり、今回の福島第一原子力発電所事故のように震災により原子炉停止後の冷却材喪失事故とは異なります。 本事故は、原子炉4基を含む施設の崩壊、サイト内の高レベル汚染、炉心冷却に伴う高汚染水の大量発生、サイト外の広範囲な汚染等、未曾有の規模です。 また、事故発生時、応急的な核燃料冷却のため海水が原子炉内に注入されたことから、高温状態であった核燃料が海水を含む冷却水と接触したことが、 従来の事故ではなかったことです。事故の復旧のためには、サイト内に大量に存在する放射性物質により高濃度に汚染されたコンクリート、配管、機器設備等の 固体汚染物や廃油、廃液、冷却水等の液体汚染物を処理することが、重要かつ緊急な課題です。これら廃棄物は従来の硝酸系再処理プロセスから発生する放射性 廃棄物には該当しない異質な性状の廃棄物であり、新たな科学的知見の取得と新しい概念に基づく処理・処分法の研究・開発が必要です。

事故により生じた放射性廃棄物や燃料デブリに含まれるウランやネプツニウム、プルトニウムなどはアクチノイド元素と呼ばれます。 アクチノイド元素の中でも軽アクチノイド元素(アクチニウム~キュリウム)は、特徴的な電子配置(電子が5fと6d軌道に充填)のため、+2~+7までの様々な酸化状態を取ります。酸化状態が 異なると、化学的な性質、挙動は大きく異なります。例えば、ウランは4価の酸化 状態では水溶液中で難溶性の水酸化物沈殿を形成し、低い溶解度を示しますが、6価の酸化状態では溶解度は 高くなります。私たちの研究室では、物理化学的な実験を中心に、事故廃棄物の処分や廃炉に役立つアクチノイドの基礎研究を行っています。

燃料デブリの性状把握

福島第一原子力発電所事故において融解したウラン酸化物が一次冷却水や注入水と接触することにより、核分裂生成物(FP)や放射化物等を含む高放射能汚染水となりました。汚染水循環処理には従来の知見に基づいて吸着塔や沈殿槽が採用され、セシウムなどが連続的に回収されていますが、吸着樹脂等に捉えられた核種の種類や量についての詳細な分析データはまだ極めて少ないのが現状で、将来、予想と異なる分析結果が出れば、その原因究明とともに処理・処分方法の改良に反映させなければなりません。

特に当初、注入水として実海水が用いられたことから、デブリ燃料と海水混じり水との接触時を想定し、FPがどのような溶解挙動をとったかを評価することは重要ですが、様々な懸濁物や微粒子を含む実海水における核種の化学状態について検討した例は殆どありません。

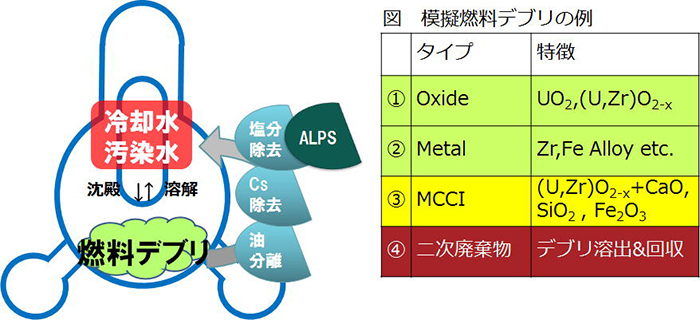

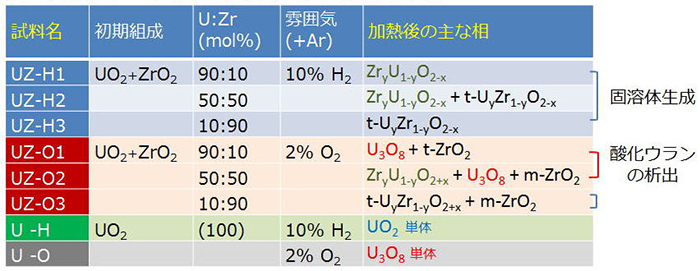

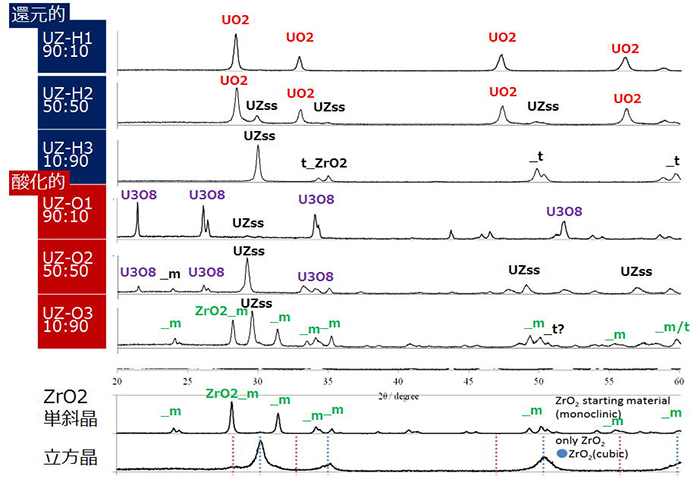

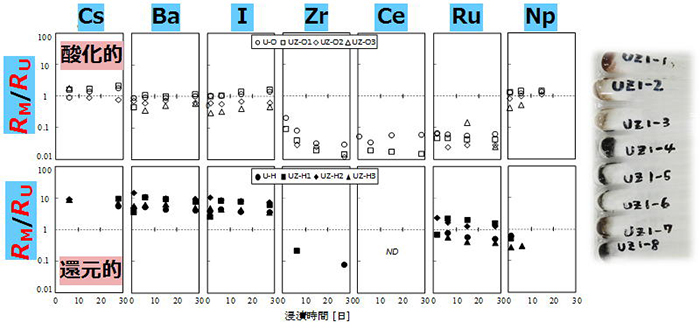

一方、汚染水および処理水の放射能分析では採取場所によって核種の種類・濃度が異なることが明らかになりつつあります。しかし、処理・処分方法の検討には、更なるデータの蓄積とともに、それらの溶出挙動の理解が不可欠です。我々の研究室では、模擬燃料デブリを用いた海水への溶出実験について、浸漬試験を行い、様々な核種の溶出率の評価および海水中での化学状態を検討しています。

- 酸化的雰囲気で調製した酸化ウランU3O8はよく溶ける(>15%)=ウラン水酸化物の溶解度上限に近い.

- Cs, Ba, IのU3O8と調和溶解する一方、還元的雰囲気で調製した4価UO2の酸化溶解反応は遅いため、初期に先行的な溶解が認められる.

- Zr,Ru溶出はU3O8より溶解が遅い一方、UO2固溶体からのU(IV)と同様の挙動が認められる.

処理水中のアクチノイドと二次廃棄物

模擬燃料デブリの浸漬実験を行い、様々な固相からの核種の溶出率RMを実験的に評価していますが、この溶出挙動をベースに処理水の性状を理解することで、二次廃棄物等に含まれるであろうアクチノイドの種類や量の推定に資することができると考えられます。

処理水中に含まれるMの総放射能量Af,Mを推算するための微分方程式を検討しています。各径路におけるMとPの溶出率をR*M、R*Pは、模擬燃料デブリのR値を参考にしながら、少しずつ明らかになってきている実測分析公表データをもとに、モデル化を進めています。

福島オフサイトとオンサイトをつなぐ

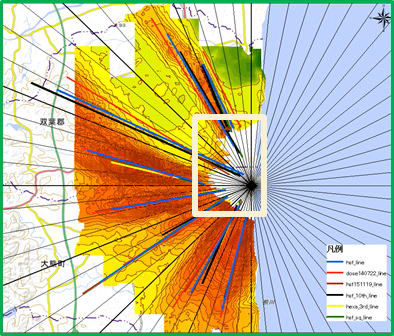

事故廃棄物の適切な処理処分に向けて様々な核種のインベントリ評価が進められています。プルーム軌跡上の1Fサイト周辺における汚染した環境土壌中、評価上重要だが測定困難な核種(例えば90Srやアクチノイド)の濃度分布を、137Csとの濃度比(輸送比)により把握することで、サイト内固体廃棄物に含まれる核種の性状(種類、濃度、状態)のより正確な評価や予測に資することができます。

この研究では、核種濃度が比較的高いプルーム軌跡上の表土に着目し、放射性核種濃度のサイトからの距離・方向、時間、土壌深度依存性等の分布を実分析により評価するとともに、採取土壌を用いた核種吸着試験を行い、PHREEQC等の核種移行モデルに必要な収着分配係数を求めることを目的としています。

これまでの研究で、Csの土壌濃度深さプロファイルは、土壌表層から深度方向に濃度が急激に減少することが分かっています。

汚染プルーム上の1F敷地境界に近いオフサイト南および西側2地点で採取した土壌表面の Sr, Pu, Am, Cmの濃度分析を行い、Csと比して極めて低い沈着量であることが分かっています。

また、実験室でのバッチ試験により複数地点の土壌に対するSrおよびEuのKd値が得られ、今のところ地点間による大きな差異はありません。試料数を増やすとともに、収着機構について検討する必要があります。