「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊

「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊 「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊

「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊

1999.02.01

keywords: Ionization gauge, Shullz gauge, B-A gauge, Bayard-Alpert

電離真空計は、気体分子を電離させ、生成したイオンの数から圧力を求める真空計です。高真空から超高真空領域で広く用いられており、定量性に優れているのが特徴です。

構造と原理

広い意味での電離真空計は前項(ペニング真空計)で説明しました。ペニング真空計が冷陰極型であるのに対し、ここで述べる電離真空計は熱陰極型です。つまり、気体を電離させるための電子を、加熱したフィラメントから得ており、正確には熱陰極型電離真空計と呼ぶべきですが、単に電離真空計と言うことが多いので、慣用に従うことにします。

市販の電離真空計には後述するように3つの型がありますが、いずれの測定子も、熱電子を放出するフィラメント、電子を加速し、捕集するグリッド(注1)、イオンを捕集するコレクタから構成されています。

市販の電離真空計には後述するように3つの型がありますが、いずれの測定子も、熱電子を放出するフィラメント、電子を加速し、捕集するグリッド(注1)、イオンを捕集するコレクタから構成されています。

右図(a)の円内が測定子の部分であり、三極真空管に擬して描いています。フィラメント(F)に通電すると、冒頭の写真1に示したように赤熱し、熱電子が放出されます。電子は正電圧が印加されたグリッド(G)に向かって加速されますが、グリッドは細い金属線や網目状になっていて面積が小さいため、大部分は捕集されずに通り抜けてしまいます。しかし、対向する位置にあるコレクタ(C)には、負電圧が印加されているため、電子はコレクタには到達できず、手前でUターンすることになります。このように、電子はフィラメントとコレクタとの間を往復運動し、ついにはグリッドに捕らわれます。空間電位を模式的に表した図(b)を参照して下さい。

フィラメントとコレクタに挟まれた空間に気体分子が存在すると、往復運動している電子が衝突し、イオンと電子に電離することがあります。生成された電子はやはり往復運動して最終的にはグリッドに捕集され、F−G間で生成されたイオンはフィラメントに、G−C間で生成されたイオンはコレクタに捕集されます。コレクタへの捕集効率を a、電子が気体分子を電離する確率をσ(注2)、気体分子の密度を n、フィラメントから放出される熱電子の電流を Ie、電子がグリッドに捕集されるまでに空間を飛行する平均距離を L とすると、コレクタに流れる電流(イオン電流) Ii は、

Ii = Ie・nσLa (1)

と表されます。L 、a および σ は定数ですから、Ie が一定となるように制御すれば、Ii は n に比例します。理想気体を考えると p = nkT (k:ボルツマン定数、T:気体の絶対温度)ですから、結局 Ii は圧力 p に比例し、イオン電流から圧力を知ることができます。具体的には式(1)より、

Ii = SIe・p (2)

Ii = SIe・p (2)

となります。電子電流 Ie は制御できますので、比例定数 S には含まれません。 S は電離真空計係数または感度と呼ばれ、圧力の逆数の次元を持ちます。S = σLa/kT となることは明らかですが、a や σ 等の値を理論的に求めることは容易では無いため、通常は実験によって S を決定します。一般的な電離真空計の場合、S は 0.1〜0.3 1/Pa 程度です。例えば、S = 0.2 1/Pa、Ie = 5mA の場合、p = 0.1mPa に対して Ii = 0.1μA になります。

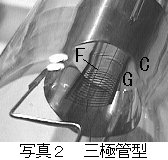

最も一般的な電離真空計は上で説明したもので、三極管型とも呼ばれています。F−G間の体積に較べてG−C間の体積が大きい方が捕集効率 a が大きくなりますので、写真2に示すように、フィラメントを中心として、その周りにグリッドが、更にその外側をコレクタが同心円状に配置されています。グリッドは細い金属線をらせん状に巻いた構造になっており、コレクタは金属の円筒です。写真が若干歪んで見えるのは、全体がガラス管内に収納されているためです。イオンを捕集するコレクタの電位が最も低く、電子を捕集するグリッドの電圧が最も高くなっています。フィラメントに対する電圧は、例えばコレクタが -25V、グリッドが +125V です。グリッド電圧は、電子の平均エネルギーに対して気体分子の電離断面積が最大となるように選ばれています。

測定範囲と電離真空計の種類

測定範囲と電離真空計の種類

よく用いられている電離真空系には、三極管型、シュルツ型、B-Aゲージの3種類があり、JIS Z8752 に記載されている主な測定圧力範囲は以下の通りです。

-----------------------------

型 圧力範囲

三極管 10μPa 〜 0.1 Pa

シュルツ 1 mPa 〜 10 Pa

B-Aゲージ 10 nPa 〜 0.1 Pa

------------------------------

つまり、三極管型は高真空領域、シュルツ型は中真空〜高真空領域、B-Aゲージは高真空〜超高真空領域で使用されます。以下では圧力測定範囲がどのような理由で制限されているかについて、また、三極管型を改良して上限値を拡げたシュルツ型と下限値を拡げたB-Aゲージについて説明します。

先ず三極管型の圧力測定上限について考えるために、電荷の収支を見てみましょう。コレクタ、グリッドに流れる電流およびフィラメントからの電子電流(注3)を右図に示すようにそれぞれ、Ic、Ig、If とすると、

If = Ig - Ic (3)

が成り立ちます。Ic は式(1)中の Ii と同じです。フィラメントにはF−G間で生成したイオンも捕集され、その効率は 1-a ですから、イオンによる電流は、 Ie・nσL(1-a) = Ii(1-a)/a となります。従って、電流の向きを考えると、If = Ie + Ii(1-a)/a となります。グリッドには、フィラメントからの熱電子の他に、電離によって生成した二次電子も捕集されます。二次電子の数はイオンの数と同じなので、その電流は Ie・nσL = Ii/a と表され、Ig = Ie + Ii/a となります。

式をぐだぐだと書きましたが、これらが意味するのは、電離によって生成したイオンや電子が電極に捕集されるために Ie の値を If や Ig から正確に知ることはできないということです。実際には、例えば If の値が Ie に等しいと仮定して、If が一定になるように制御する回路を使用しますが、電離の数が多くなると、つまり Ii の値が大きくなると、Ie を過大評価することになります。

前節の計算例では 0.1mPa のとき、Ie = 5mA、 Ii = 0.1μA でした。これは、コレクタに捕集されるイオン1個を生成するために、50,000個の熱電子が必要であることを意味しており、Ie >> Ii です。このような低い圧力では、近似的に If = Ig = Ie が成り立っており、問題はありません。電離による荷電粒子(イオンと電子)が影響を及ぼすのは、もっと高い圧力であることが判ります。ここで、 If = Ie + Ii(1-a)/a において、右辺第二項が右辺第一項の 10% となるような圧力 p1が上限値であると考えると、式(2)より、

p1 = 10a/S(1-a) (4)

となります。a = 0.9 のとき p1 〜 100/S であり、S = 10 1/Pa の測定子では p1 〜 0.1 Pa となることが判るでしょう。

なお、フィラメントにはタングステンなどの高融点金属が用いられています。赤熱した状態では酸素や水蒸気などによって酸化され、損耗しますので、これらの気体分圧が高いと長時間安定して使用することができません。上の説明は原理的な上限値を導くものであり、損耗も考慮した場合の実際の圧力上限値は

0.1 Pa よりも低くなることがあります。

なお、フィラメントにはタングステンなどの高融点金属が用いられています。赤熱した状態では酸素や水蒸気などによって酸化され、損耗しますので、これらの気体分圧が高いと長時間安定して使用することができません。上の説明は原理的な上限値を導くものであり、損耗も考慮した場合の実際の圧力上限値は

0.1 Pa よりも低くなることがあります。

酸化・損耗を考えなければ、感度 S を鈍く(小さく)して捕集効率 a を大きくすれば高い圧力まで測定可能であることが式(4)からわかります(注4)。このような工夫をしたのがシュルツゲージです。右図に示すように、フィラメントを挟んでグリッドとコレクタが対向しており、三極管型と配置が異なっています。フィラメントからの熱電子は往復運動せずに直接グリッドに捕集されることと、G−Cの間が狭いこと(例えば 3mm程度)から、式(1)中の L の値が小さくなっています。また、G−C間の電位差が比較的小さいため、σ も小さくなります(注5)。更には、発生したイオンの大部分がコレクタに捕集されるため、a は1に近い値になります。これらの効果によって、圧力上限値は三極管型の100倍以上になり、10 Pa 程度まで測定することができます。ただし、三極管型と同様に、酸素や水蒸気中ではフィラメントが損耗しますので、熱電子を放出しやすい酸化物で金属線を被覆したような特別なフィラメントを用いる必要があります。また、一般にフィラメントからの電子電流は三極管型に較べて1〜2桁も小さい値に設定してありますが、これはフィラメントの動作温度を低くして損耗を防ぐためと思われます。

次に圧力下限値について考えてみます。If = Ig = Ie と見なせるような、三極管型の動作圧力範囲では、フィラメントから放出されたほとんどの電子は分子と衝突せずにグリッドに捕集されます。このときの電子の運動エネルギーは、G−F間の電位差で決まり、グリッド電圧が +125V であればエネルギーは 125eV になり、捕集された際に軟X線〜紫外線領域の電磁波(光子)が放出されます(注6)。電磁波は電場の影響を受けずに四方に放出されますが、三極管型の構造上、コレクタに最も多く当たります。コレクタからは光電効果によって電子が放出されます(注7)。

右図に示すように、コレクタから電子が放出されると、その分だけコレクタに電流

Ip (残留電流)が流れます。これはイオンが捕集されたことによるイオン電流 Ii と区別することはできません。残留電流は熱電子の電流

Ie に比例する筈ですから、比例定数を K とおくと、式(2)は次のように書き直されます。

右図に示すように、コレクタから電子が放出されると、その分だけコレクタに電流

Ip (残留電流)が流れます。これはイオンが捕集されたことによるイオン電流 Ii と区別することはできません。残留電流は熱電子の電流

Ie に比例する筈ですから、比例定数を K とおくと、式(2)は次のように書き直されます。

Ii + Ip = SIe・p + KIe = (Sp + K) Ie (5)

括弧内の第二項が第一項の 10% になるときの圧力 p2 を下限値としますと、

p2 = 10K/S (6)

と表されます。三極管型では K の値は 10-7 程度ですから、S = 0.2 1/Pa のとき p2 = 5μPa になります。これ以下の圧力ではコレクタに流れる電流の内、光電子による残留電流の占める割合が大きくなり、イオン電流 Ii を正確に知ることはできません。

なお、前節の計算例で用いた三極管型のパラメータによると、10μPa の圧力下でイオン電流は 10 nA です。この値はかなり微弱ですが、十分な精度で測定することができます。従って、電流が小さいことが三極管型の圧力下限を決定しているのではありません。

式(6)によると、圧力下限値を下げる、つまり超高真空領域まで測定範囲を広げるためには、K の値を小さくし、S の値を大きくすればよいことが判ります。前者の例としてB−Aゲージとエクストラクタゲージが、後者の例としてオービトロンゲージがあり、ここでは一般的なB−Aゲージについて説明します。

B-Aゲージの呼称は Bayarad-Alpert

の頭文字から取られています。写真3に示すように、中心に金属細線のコレクタが、その周囲にグリッドが配置され、フィラメントは更に外側の一隅にあります。三極管型のFとCの位置が逆になっていると思えばよいでしょう。写真3では対象の位置にもう1本のフィラメントが見えますが、これは一方が焼き切れたときの予備または変調用電極(説明は省略します)です。

B-Aゲージの呼称は Bayarad-Alpert

の頭文字から取られています。写真3に示すように、中心に金属細線のコレクタが、その周囲にグリッドが配置され、フィラメントは更に外側の一隅にあります。三極管型のFとCの位置が逆になっていると思えばよいでしょう。写真3では対象の位置にもう1本のフィラメントが見えますが、これは一方が焼き切れたときの予備または変調用電極(説明は省略します)です。

フィラメントに対する電位の例は、コレクタが -45V、グリッドが +150V です。典型的な電子電流は 1mA であり、グリッドから軟X線が放出されますが、コレクタの表面積が極めて小さいため(注7)、 K もそれに応じて小さくなります。典型的な K の値は三極管型よりも2〜3桁小さく、10 nPa まで測定することが可能です。コレクタの面積が小さいことから、S も小さくなると思うかもしれませんが、電位から考えるとG−C間で生成したイオンの大部分がコレクタに捕集されることになりますので、三極管型と同程度の値(〜0.1 1/Pa)です。

B-Aゲージのような電極の配置では、フィラメントからの熱電子が外囲器(ガラス管)内面に蓄積し、電位分布が変わってしまうおそれがあります。写真3に示したゲージでは、内面に金属をコーティングして一定の電圧を印加し、電位分布を一定に保つようにしてあります。

以上の3種類(三極管型、シュルツ型、B-Aゲージ)は電極の構造や配置による分類ですが、この他に外囲器の有無によって分類する場合もあります。写真2や3に示したものは、ガラス製の外囲器内に電極が収納されており、特に呼称はありませんが、通常測定子などと呼ばれることがあります。これに対し、外囲器が無く、真空フランジに電極が剥きだしで取り付けられている測定子があり、裸測定子またはヌードゲージと呼ばれています。外囲器が破損する心配が無く、フィラメントを交換できる利点があります。一般に外囲器を持つ通常の測定子では、細いガラス管を介して真空系に接続されていますので、後述するような電極からの放出ガスが排気されにくく、また放出ガス源も多いという欠点があります。しかしヌードゲージはこれらの欠点が改良され、時間応答性がよいことも特徴です。このため、高速度真空計と呼ばれたこともありました。原理的にはどのような型でもよいのですが、超高真空領域においてその特徴を活かしやすいことから、市販品はB-Aゲージが多いようです。

特徴と用途

ペニング真空計と比較しますと、定量性に優れていることが大きな特徴です。電離したイオンによる電流を計る点では同じなのですが、ペニング真空計が、一定の密度に制御するのが困難なプラズマを電子源として用いているのに対し、電離真空系では電子電流を制御できるフィラメントを電子源としているからです。ただし、絶対値の誤差は数10%程度は必ずあると思って下さい。ここで言う定量性とは相対的な精度を意味しています。絶対値が必要な場合には、メーカーが副標準電離真空計管球(VS−1)で校正し、販売している測定子を用いるとよいでしょう。

この他の特徴をペニング真空計と比較しますと、下限値側の測定範囲が広いこと(シュルツ型では上限値側が広いこと)が利点ですが、焼損しやすい熱陰極(フィラメント)やガラス製の外囲器(ヌードゲージを除く)を用いているために、壊れやすいという欠点があります。ただし、正常な使い方をしている限り、フィラメントが損耗することはほとんどありません。例えば正確な記録ではありませんが、0.1 〜 1 mPa の圧力で三極管型の測定子を連続使用した場合、1年に1回もの頻度で交換した記憶はありません。

電離真空計は、気体分子の電離断面積という物性が圧力への換算係数に含まれますので、気体の組成によって感度 S が異なります。ある気体の感度と窒素ガスの感度との比を相対感度または比感度と呼び、r で表すことにします。S を窒素ガスに対する感度とすると、式(2)は

Ii = rSIe・p (7)

と書き直されます。いくつかのガスに対する比感度を下表に示します(JIS Z8752 解説表による)が、測定子の型による差異はほとんどありません。重い分子ほど比感度が大きいような傾向がありますが、この傾向はあまり信用しない方がよいでしょう。なお、比感度が大きいと同じ Ie に対して Ii が大きくなることを意味しますから、窒素ガスで目盛が校正されている市販の測定器で表示される圧力は、r 倍だけ大きくなります。

表 いくつかの気体に対する比感度

-------------------------------------------------------

型 Vg Vc 酸 素 水 素 ヘリウム アルゴン

三極管 +125V -25V 0.77 0.43 0.14 1.31

B−A +150V -45V 0.85 0.44 0.20 1.21

シュルツ +60V -60V 0.67 0.53 0.15 -

-------------------------------------------------------

(Vg と Vi はフィラメントに対するグリッド電圧とコレクタ電圧である)

使用上の注意とトラブル

大気圧中でフィラメントのスイッチを入れると、フィラメントが焼損します。市販の測定器には圧力が高いとフィラメントに通電しないような保護回路がありますが、大気圧中では保護回路の動作が間に合いません。タングステンフィラメントがこのように急速に燃焼した場合、鮮やかな黄色の粉(酸化タングステン)がガラス管壁に付着します。諦めて交換するしかありません。

一般に、スイッチを入れてもフィラメントが点灯しない場合には、フィラメントの断線を疑うべきです。安全のために測定子に接続されているケーブルを全て外し、フィラメント端子間の抵抗をテスターで調べましょう。フィラメント端子は電極の配置を見れば直ぐに判りますが、測定子によっては外囲器に F などという文字が刻んであります。

フィラメントが点灯しているのに、圧力が表示されない場合には、コレクタ端子と測定器を接続するリード線が断線している可能性があります。製品によっては、過度と思われるほど重いケーブルを使用しているために、コネクタ内のハンダが外れてることがよくあります。リード線に異常が無ければ、測定器本体が故障している可能性が高く、メーカーに修理依頼した方がよいでしょう。

フィラメントを点灯するタイミングは案外難しいものです。ピラニ真空計や熱伝導真空計の測定下限値と電離真空計の測定上限値がぎりぎり重なっていないからです。排気を開始して、ピラニ真空計で測定できないほど圧力が下がった後、暫く経ってからと表現するしかありません。「暫く」というのは、被排気系(真空槽)の容積や配管のコンダクタンス、真空ポンプの排気速度などに依存しますから、日常使用する装置について、「暫く」という感覚を把んでおくことが重要です。三極管型やB−Aゲージの場合、圧力が 10 mPa かできれば 1 mPa のレンジになってから点灯すると、フィラメントの寿命が延びます。

余談ですが、例えば圧力が 0.5 mPa 程度だと思われる場合、測定器のレンジをどこに合わせてからフィラメントを点灯すればよいでしょうか。測定したい感度に設定して(フルスケールを 1 mPa にして)点灯し、保護回路が働いたら暫く待ってから再び点灯するという考え方と、感度を低くして(フルスケールを 100 mPa などにして)、順次圧力レンジを低くしていくという考え方があります。圧力が高いとフィラメントが損耗しますから、そのような状態ではできるだけ点灯しないようにするのが前者の考え方であり、どうせ直ぐに圧力は下がるので、測定可能な範囲ならば点灯してモニターしたいというのが後者の考え方です。どちらでも構わないと思うのですが、圧力レンジによって電子電流を切り替えている、つまり高圧側のレンジではフィラメントをあまり加熱せずに電子電流を小さくし、低圧側のレンジではフィラメントを十分に加熱して電子電流を大きくしている測定器があります。このような測定器では、いきなり低圧側のレンジでフィラメントを点灯しない方が無難でしょう。なお、当たり前のことですが、取扱説明書に記載されていればその通りにして下さい。

さて、電離真空計ではフィラメントが点灯して暫くは、圧力指示値が増加することがよくあります。これは、フィラメントの輻射熱によって周囲が加熱され、吸着されていたガスが放出されるためです。このガス放出は通常は数分程度で少なくなりますが、完全に無くすることはできません。ガス放出の影響を小さくするためには、脱ガスする必要があります。脱ガスとは、グリッド電圧を通常の数倍にし、電子電流を数10mA 流して電極やガラス製外囲器を加熱し、吸着しているガスを追い出す操作で、市販の測定器にはその機能が内蔵されています(注8)。フィラメントを通常以上に加熱しますから、フィラメントの損耗を防ぐため、圧力が 1 mPa 以下であることを確認してから操作しなければなりません。 1 mPa 以上の圧力では、 放出ガスの寄与が相対的に小さいため、脱ガス処理をしなくても指示値にあまり影響しません。 JIS Z8752 では、1 mPa 以上の圧力ではフィラメントを点灯して5分以上経過してから、1 mPa 以下では脱ガスして指示が安定してから指示値を読むように薦めています。

一般に活性なイオンや分子は固体壁に吸着されやすいと考えられています。電離真空計では、電離によって生成されたイオンや、高温のフィラメント表面で水分子や水素分子などが解離して生成した中性原子などが相当します。吸着されると測定子内の気体分子の数は減少しますから、測定子は真空ポンプとして働く、つまり排気作用があると考えられます。例えば、定常状態と見なせる条件下で、真空ポンプのヘッドバルブを閉じて排気系(真空槽)を孤立させた場合の圧力を電離真空計で測定すると、少し間をおいてから圧力が増加し始めることがありますが、この時間遅れの原因は測定子の排気作用であると思われます。

写真1に示すように、ヌードゲージで無い普通の電離真空計が動作していると、フィラメントが発光していますから容易に判ります。しかし、外囲器がガラスであるため、割らないように注意する必要があります。測定子を取り付ける位置を、人の身体が接触しないような場所にするとか、測定子を保護カバーで覆うようにした方がよいでしょう。また、太いケーブルで測定子と測定器が接続されている場合には、ケーブルの一部を架台に固定するなどして、余分な力が測定子にかからないようにするべきです。ケーブルの重みでガラスが割れるようなことはありませんが、コネクタが抜けたりハンダが外れたりすることがあります。

接続方法

写真1と2に示した三極管型の市販品は、接続部がそれぞれ外径15mm および 18mm の直管になっており、ゲージポートを介して接続します。シュルツ型も同様の形状をしています。超高真空用のB-Aゲージは、コンフラットフランジで接続するのが一般的で、ヌードゲージのフランジもコンフラット型です。コンフラットフランジにパイレックスガラスやコバールガラスを溶着したアダプタ(市販品)に三極管型測定子を溶接することもできます。コンフラットフランジ付のB-Aゲージは高価なので、アダプタを購入してフランジの無い測定子を溶接するようにすれば、フィラメントが焼損しても測定子のみ取り替えることができます。ただし、その都度ガラス加工が必要です。

(注1) その形状からグリッドと呼ばれているが、真空管のグリッドとは作用が若干異なるため、集電子電極と呼ぶ方が判りやすいかもしれない。なお、コレクタは集イオン電極とも言う。 (注2) 電離断面積と言う。面積の次元を持つことは式(1)から判るであろう。電離断面積は電子のエネルギーに依存し、電子のエネルギーは位置によって異なるから、位置を重みとして積分し、Lで除した平均値を用いなければならない。下線を付したのはそのためである。 (注3) エミッション電流と言う。フィラメントを加熱するための電流ではないことに注意せよ。 (注4) 式(4)は If から導いた圧力上限値であるが、同様にして Ig から導いた上限値は 10a/S となり、やはり a を大きく、S を小さくすればよいことが判る。 (注5) 電子のエネルギーが高いと、一度分子を電離させた後に、他の分子を再び電離させる可能性がある。これは比較的高い圧力で起こり得ると考えられており、式(1)の線形性が成り立たなくなる。グリッド電圧を低くする目的は、このような2回電離の確率を減らすことも含まれていると思われる。 (注6) 制動放射とは、電子などの荷電粒子がクーロン力によって軌道を曲げられた際に、電磁波(光子)を放出する現象を言う。この場合のクーロン力は、フィラメントを構成している原子の原子核との間のものである。 (注7) 物質が電磁波(光子)を吸収し、電子を放出する現象をいい、この電子を光電子という。光電効果が起こるためにはある程度のエネルギー(仕事関数)がひつようであるが、文中の場合、グリッドから放出される電磁波は光電効果を充分起こし得るエネルギーを持っている。 (注7) より正確に表現すると、グリッドから見た立体角が小さくなっている。 (注8) グリッドに通電して加熱する機種もある。いずれにせよ取扱説明書をよく読んで、その指示に従うこと。

以上

このページは、高木郁二が担当している京都大学工学部物理工学科の講義・実験を補う資料として作成したものです。ご意見・お問い合わせはこちらまでお願いします。